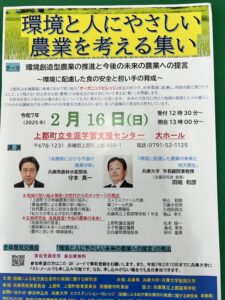

「環境と人にやさしい農業を考える集い」に参加しました。

農薬や化学肥料を使わない、抑える環境創造型農業のこれからについて、環境への配慮、食の安全、担い手などの視点から考える集いです。

有機農業や農福連繫、地産地消の発表に加え、高校

1年生の生徒からは「小さいころから見ていた地域の姿から、農業に関わりたいと思うようになった」との発表もありました。

私も県で農政や環境に携わっていたことから、農の「業」としての収益性や規模の集約集積を目指す政策の一方で、そもそも暮らしはもとより交流や生きがい、体験や移住の場となる「農村」地域そのものが不可欠なインフラ、土台であるとの視点から支えていくべき点も発表しました。

自然の力は恩恵だけではなく、防虫除草はじめ人の手、労力との格闘です。「有機米・野菜がよく売れている」との発表もありましたが、有機農業であっても「見合う経済性はまだまだ」との意見が相次ぎました。

自然と向き合う環境創造型農業は「高くても買う・買われる環境経済」の一番身近なモデルにならなければなりません。

環境と人にやさしい農業は、環境はもとより、つくる責任や人の健康など、SDGsへの関心が高い若い人たちにも発信していきたいものです。